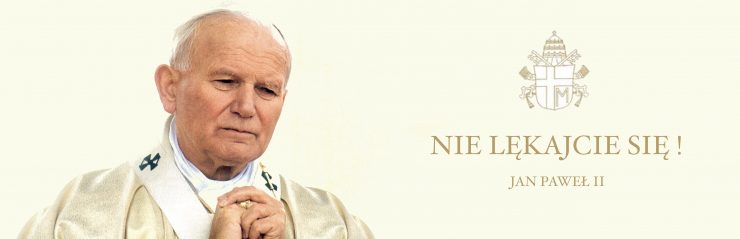

Que Karol Wojtyła ait été un pape différent, justement parce qu’il portait en lui l’héritage d’une foi solide et d’une historie souvent tragique, on le comprend encore plus clairement lorsqu’on lit le discours qu’il prononça le premier jour de son pontificat, place Saint-Pierre. « N’ayez pas peur ! Ouvrez les portes, ouvrez donc toutes grandes les portes au Christ ! » Ce cri deviendra le leitmotiv ou, mieux encore, le principe d’inspiration de son magistère, de son œuvre de gouvernement et de sa mission universelle. Jean-Paul II voulait être un témoin de l’homme, de chaque homme, en tant qu’il est l’image de son Créateur, et donc dépositaire de droits inaliénables, à commencer par le droit à la vie. (…) En même temps, le pape Wojtyła voulait être un témoin de l’espérance ? Espérance vive, concrète, réelle, pour une humanité effrayée, divisée, traversée d’injustices épouvantables, vivant dans l’angoisse d’une guerre nucléaire. Mais il voulait aussi témoigner de l’espérance pour une Eglise qui était alors repliée sur elle-même, sur ses problèmes internes. Une Eglise encore déchirée par des désaccords postconciliaires, au lieu d’être engagée dans l’annonce de l’Evangile dans la société et dans la culture modern. Oui, espérer de manière à s’opposer à la sécularisation et contrecarrer la marginalisation progressive du christianisme. En vérité, dans ces années, lui seul, Jean-Paul II, était convaincu que le processus de sécularisation avait désormais atteint sa phase la plus aigüe, la plus dangereuse, et donc qu’existait la possibilité d’une nouvelle proposition de foi et l’espace pour elle. De la même manière, le pape était convaincu que certaines assertions, pourtant réputées irréfutables, qui dominaient la politique et la culture mais qui étaient aussi partagées par les milieux ecclésiastiques, reposaient sur du sable.

Avec l’accord de cardinal Stanisław Dziwisz « J’ai vécu avec un saint »