Lorsque la première guerre du Golfe a éclaté en 1991, elle a été traitée par beaucoup comme un incident marginal, également parce que, malgré une forte « odeur » de pétrole de l’industrie pétrolière, les hostilités pouvaient sembler en quelque sorte justifiées. On a estimé que si un petit pays comme le Koweït avait été attaqué et envahi par son puissant voisin l’Irak, il était nécessaire de répondre d’une manière ou d’une autre à cette attaque.

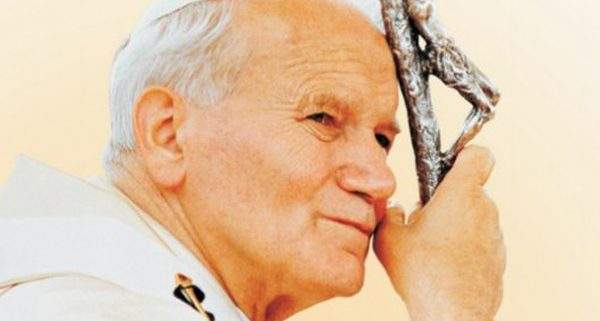

Dès le mois d’août, lorsque la crise du Golfe a éclaté, Jean-Paul II tentait par tous les moyens d’empêcher le conflit de se développer. Il disait que la guerre ne pouvait être un outil, ni juste ni efficace, pour résoudre les controverses entre États. Comme au Vietnam, au Liban et en Afghanistan, la guerre a non seulement échoué à résoudre les problèmes, mais les a amplifiés par l’utilisation d’armes destructrices modernes. (…) Le 16 janvier, lors de l’audience générale, le Saint-Père suppliait avec des milliers de croyants : “Plus jamais de guerre car c’est un chemin sans retour…”.

La machine de guerre ne pouvait plus s’arrêter. Il y avait trop d’intérêts en jeu. Le président des États-Unis n’a pas avisé le pape. Un journaliste a appellé pendant la nuit Mgr Jean-Louis Tauran, aujourd’hui cardinal, alors “ministre des Affaires étrangères” du Vatican, pour l’informer que Bagdad est sous les bombardements. Et dire que la veille au soir, à 19 heures, Mgr Tauran avait reçu l’ambassadeur américain, qui n’en avait pas dit un mot. Ou peut-être que le diplomate ne savait rien non plus, ou peut-être que l’administration américaine n’aimait pas ce pape qui parlait trop de la paix…

Avec le consentement du cardinal Stanisław Dziwisz – “Témoignage”.

Maison d’édition TBA , Varsovie 2007